"Todas las pasiones nos hacen cometer errores, pero los del amor son más ridículos". LaRochefoucauld

lunes, 29 de diciembre de 2008

La fille coupée en deux

jueves, 25 de diciembre de 2008

En dos líneas

lunes, 8 de diciembre de 2008

Sobre el juicio estético

miércoles, 19 de noviembre de 2008

Sueños

Dime ¿qué sueños maravillososretienen prisionera a mi alma,sin desaparecer, como pompas de jabón,en una nada desolada?Sueños que a cada horade cada día florecen más hermosos.Y que, con sus prefiguraciones del Cielo,pasan felizmente a través de mi espíritu.Sueños que, como rayos de gloria,penetran en el alma para pintar en ella una imagen

eterna:¡el olvido de todo! ¡el recuerdo único!Sueños parecidos al sol de la primaveracuyos besos hacen brotar las flores entre la nievey que, con una inimaginable felicidad, acogen al nuevo

día.Y creciendo, y floreciendo,y soñando, exhalan su

perfume,y se marchitan, dulcemente, sobre tu pechopara descender después al sepulcro.

martes, 18 de noviembre de 2008

Epitafio

Si uis scire meum nomen uotumque, uiator,

Pegasus hac ego sum claudus humatus humo.

Vota deinde scias, nomen quum sciueris; audi,

sic desyderio tu potiare tuo:

quum paticum quemquam paedicaturus ephebum es,

illud in hac tumba, quaeso, uiator, agas

atque ita mis animas coitu, non thure, piato:

scilicet hanc requiem Manibus, oro, dato.

Hoc apud infernas genus est leniminis umbras

praecipuum, prisci sic statuere patres:

quippe ita Chironis cineres placabat Achilles,

sensit et hoc podex, flaue Patrocle, tuus;

gnouit Hylas, patrio percisus ab Hercule busto.

Tu mihi maiores quod docuere lita.Antonio Beccadelli("Il Panormita") (1394-1471)Hermaphroditus, 7.

miércoles, 5 de noviembre de 2008

La hormiga moribunda (o por qué Woody Allen es mejor que Nietzsche)

viernes, 17 de octubre de 2008

HOMERO Y LA JUSTICIA

miércoles, 27 de agosto de 2008

De libertate

---------------------------------------------------------------------------

¡Ah, si volviere otra vez aquella hermosísima Edad Media, llena de consoladores ensueños, a aquélla edad que fue de oro para el pueblo que trabaja, ora, crece, espera y duerme!

Miguel de Unamuno

Libertad, igualdad, fraternidad. Son los conocidos ideales de la revolución francesa. Mientras que la libertè y la egalitè inflamaron los corazones y se propagaron exitosamente hasta nuestros días, el ideal de hermandad universal entre los hombres quedó, en cambio, desde el principio, a la zaga y rápidamente se extinguió. Comprensible, pues a partir de la fraternidad es muy difícil encontrar justificación para el baño de sangre en que se transformó dicha revolución (y otras tantas posteriores). La libertè y la egalitè, por el contrario, proporcionaron magníficos motivos para persecuciones y matanzas.

Aunque la fraternidad es el único verdaderamente noble y hermoso de esos tres ideales, no me propongo tratarlo aquí. Yo quisiera ahora reflexionar acerca de la libertad, también –aunque de modo tangencial- sobre la igualdad, y desde una perspectiva poco usual y tal vez hasta comprometedora de mi prestigio, porque lo ordinario en estos días -lo políticamente correcto, si se prefiere- es que se hable en favor de ellos y me temo que yo voy a litigar en contra. Asumo, desde luego, y con espíritu lohengrinesco, los malentendidos a que pudiere dar lugar con semejante actitud.

Los hombres son radicalmente libres.

Ya lo decía Ortega «...el hombre es un animal que perdió el sistema de sus instintos o, lo que es igual, que conserva de ellos sólo residuos y muñones incapaces de imponerle un plan de comportamiento. Al encontrarse existiendo se encuentra ante un pavoroso vacío».

El hombre es, pues, una aberración, una disonancia de la naturaleza, un ser antinatural. El único animal que al despertarse por la mañana debe decidir qué hacer... más grave aún, el único animal que debe decidir, día a día, qué ser. La vida se transforma en tarea y problema abierto... “una tarea de extenuante cumplimiento”, en palabras Schopenhauer. Y es que de la mano de la libertad venía su hermana, la angustia, y otros peligros todavía mayores.

Thomas Hobbes vislumbró estas verdades en su conocido Leviatán. Pero quien sin duda mejor las ha expuesto es Dostoiewski en Los hermanos Karamazov a través de la parábola del Gran Inquisidor. Este reprocha a Cristo su intempestiva aparición:

«...Tú les prometías el pan del cielo. ¿Y acaso, a los ojos de de la débil raza humana, eternamente ingrata y depravada, es comparable ese pan al de la tierra? ¿Te conformarás Tú sólo con los grandes, con los fuertes, a quienes los otros, los que son débiles pero que te aman, no servirán sino como materia de explotación? Nosotros amamos también a esos seres débiles. Aunque depravados y rebeldes, al fin se volverán dóciles. Se asombrarán y nos creerán dioses por haber consentido en tomar el peso de su libertad y en reinar sobre ellos, que tan grande será el miedo que tendrán a ser libres (...) Nada hay más seductor, para el hombre, que el libre albedrío, pero tampoco nada más doloroso. Y en lugar de principios sólidos que habrían tranquilizado para siempre la conciencia humana, Tú elegiste nociones vagas, extrañas, enigmáticas, todo aquello que sobrepasa a la fuerza de los hombres y con ello obraste como si no los amases. ¡Tú que habías venido a dar tu vida por ellos! Aumentaste la libertad humana en vez de confiscarla, e impusiste para siempre al ser moral los horrores de esa libertad. Quisiste ser libremente amado, seguido voluntariamente por los hombres. Quisiste que en lugar de obedecer la dura ley antigua, el hombre escogiese entre el bien y el mal, no teniendo por guía más que tu imagen. Pero ¿cómo no comprendiste que él rechazaría al fin, y hasta pondría en duda tu imagen y tu verdad, sintiéndose abrumado por el horrible peso de la libertad de elegir? El hombre exclamará al fin que la verdad no está en ti, pues en ese caso no les habrías dejado en una incertidumbre tan angustiosa, con tantas inquietudes y problemas insolubles. Tú preparaste la ruina de tu reino; no acuses, pues, a nadie de esa ruina...»

Con gran perspicacia los dos grandes genios de la Antigüedad, Platón y Aristóteles comprendieron que hay dos clases de hombres . (El primero en La República: parábola del piloto; el segundo en La Política («la naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer [...] porque es esclavo por naturaleza el que puede entregarse a otro; y lo que precisamente le obliga a hacerse de otro es el no poder llegar a comprender la razón sino cuando otro se la muestra, pero sin poseerla en sí mismo»)

El grupo mayoritario siente la libertad de la manera descrita en el acápite precedente: como un sufrimiento. Para los segundos, por el contrario, la libertad y sus peligros constituyen un gozo. Los menos están llamados a conducir, los más a ser conducidos. La Antigüedad y la Edad Media comprendieron bien este principio.

¿Ha variado sustancialmente la situación hasta nuestros días?Las masas siempre quieren ser conducidas, pero ahora se han vuelto arrogantes. Ya no toleran una sumisión explícita. Los conductores recurren a métodos más sutiles: propaganda, publicidad, modas.

martes, 19 de agosto de 2008

Hay miradas...

jueves, 14 de agosto de 2008

La eterna búsqueda

Wir suchen überall das Unbedingte, und finden immer

Dinge"Buscamos por todas partes lo infinito, y no encontramos sino

cosas"

lunes, 11 de agosto de 2008

Siútico

martes, 5 de agosto de 2008

Il problema

Il problema sessuale

prende tutta la mia vita.

Sará un bene o sará un male

mi domando ad ogni uscita

El problema sexual

abarca toda mi vida.

¿Para bien o para mal?

Me lo pregunto día a día

Sandro Penna, Stranezze

jueves, 31 de julio de 2008

Voluptate

Alegría y perfume de mi vida el recuerdo de las horas

en que hallé y tuve la voluptuosidad como la anhelaba.

Alegría y perfume de mi vida, de mi vida en que evité

todo goce de amores rutinarios.Constantino Kavafis

---------------------------------------------------------

Esta es, definitivamente, la mejor parte de nuestro patrimonio.

miércoles, 9 de julio de 2008

Patientia animi

martes, 17 de junio de 2008

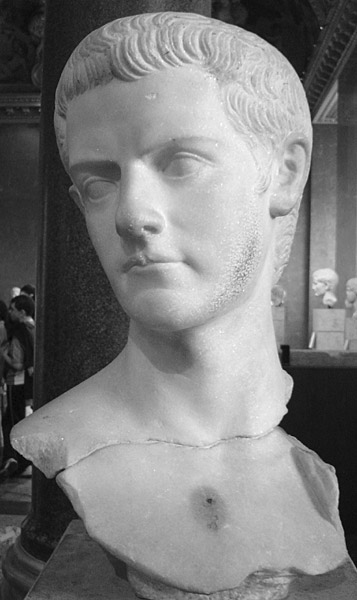

Entorno al Calígula de Camus

Desde luego Calígula no es un loco. Al menos no es éste el carácter que Camus quiso dar a su personaje, aunque más de alguno ha creído ver en la obra del escritor francés “la tragedia del poder total ejercido por un demente" (así presenta Fernando Emmerich la versión publicada por Editorial Andrés Bello).

Aceptemos provisoriamente la muy discutible hipótesis de que lo que define al loco o demente es su incapacidad de mirar el mundo tal cual es (bien pudiera ser que nadie esté en condiciones de hacerlo). El loco no consigue diferenciar su realidad subjetiva de la realidad objetiva que le rodea; el loco es –parafraseando a Protágoras- panton metron (la medida de todas las cosas) y, puesto que sus procesos psíquicos se encuentran alterados, forja para sí un mundo completamente irreal, vive -por así decirlo- a la deriva de la realidad.

A Calígula le sucede precisamente lo contrario. Su tragedia es que de pronto se vuelve lúcido. En la última escena del acto primero lo encontramos llorando “porque las cosas no son lo que deberían ser”... antes (escena V) dice haber descubierto la verdad, “una verdad muy simple y muy clara, un poco tonta, pero difícil de descubrir y pesada de llevar”.

Calígula ha descubierto la “inocencia del devenir” o, si se prefiere, que el mundo carece de sentido y fin, y que, por tanto, todo es vano. Dicho por tercera vez, nuestro joven emperador se ha vuelto nihilista.

Decir que la vida carece de significado es lo mismo que negar la existencia de los dioses (sólo algo ajeno y distinto al mundo, y por encima de él, puede dotarlo de sentido y ordenarlo hacia un determinado fin). Si los dioses no existen no hay nadie que pueda juzgar ni condenar al hombre –la ordenación moral del mundo es por consiguiente un mito- y entonces a éste le es lícito actuar arbitrariamente o “como quiera el corazón” y, en todo caso, “más allá del bien y del mal”[1].

Calígula escoge ser lógico hasta el fin. Decide llevar esta verdad horrible hasta sus últimas consecuencias. Si todo es vano... “todo es fundamental. Todo está en el mismo plano: la grandeza de Roma y tus crisis de artritismo” (acto I, escena VIII).

Y así va, paso a paso, agotando las consecuencias de su descubrimiento:

“Este mundo no tiene importancia, y quien así lo entienda conquista su libertad. Y justamente, os odio porque no sois libres. En todo el imperio romano soy el único libre. Regocijaos, por fin ha llegado un emperador que os enseñará la libertad” (acto I, escena XI).

“-Entonces todo a mi alrededor es mentira, y yo quiero que vivamos en la verdad. Y justamente tengo los medios para hacerlos vivir en la verdad. Porque sé lo que les falta, Helicón. Están privados de conocimiento y les falta un profesor que sepa lo que dice-.” (acto I, escena V).

Calígula ha experimentado en su propia carne la virtud pedagógica del sufrimiento, aquello de “dolore docemur”(somos enseñados por el dolor) que solían decir los antiguos. No olvidemos que la verdad que venimos comentado aquí se le revela a nuestro personaje después de un acontecimiento que para él ha resultado desgarrador[2]: la muerte de su amada hermana Drusila (amor no puramente fraternal, como se sabe). Los crímenes y crueldades que cometerá en lo sucesivo no serán consecuencia de una furia demencial o de un desborde de su afectividad sino, muy por el contrario, instrumentos de su lucidez. Calígula quiere que los romanos sean tan lúcidos como él. Quiere compartir con ellos la verdad. Y para comprender el horror de la existencia humana, su sinsentido, nada mejor que organizar una gigantesca lotería del sufrimiento... dolore docemur.

Quereas lo percibe con toda claridad: “Pone su poder al servicio de una pasión más elevada y mortal, nos amenaza en lo más profundo que tenemos. Y sin duda no es la primera vez que entre nosotros un hombre dispone de poder sin límites, pero por primera vez lo utiliza sin límite hasta negar al hombre y el mundo. Eso es lo que me aterra en él y lo quiero combatir. Perder la vida es poca cosa, y no me faltará valor cuando sea necesario. Pero ver cómo desaparece el sentido de esta vida, la razón de nuestra existencia es insoportable. No se puede vivir sin razones” (acto II, escena II).

Ni el propio Calígula consigue tolerarlo... “¡Oh, Cesonia! Yo sabía que era posible estar desesperado, pero ignoraba el significado de esta palabra. Creía, como todo el mundo, que era una enfermedad del alma. Pero no, el cuerpo es el que sufre. Me duelen la piel, el pecho, los miembros. Tengo la cabeza vacía y el estómago revuelto. Y lo más atroz es este gusto en la boca. Ni de sangre, ni de muerte, ni de fiebre, sino de todo a la vez. Basta, que mueva la lengua para que todo se ponga negro y los seres me repugnen” (acto I, escena XII).

Él, que para mostrar la verdad a sus congéneres ha adoptado “el rostro estúpido e incomprensibe de los dioses”, sigue siendo humano, demasiado humano para soportar el peso de esa verdad. “Qué amargo es estar en lo cierto”, se queja el emperador. Anhela estar equivocado. De ahí su sed de lo imposible: “El mundo tal como está, no es soportable. Por eso necesito la luna o la dicha, o la inmortalidad, algo descabellado quizá, pero que no sea de este mundo” (acto I, escena III). Intimamente sabe, sin embargo, que no conseguirá ninguna de estas cosas.

Es un dios desesperado que termina por desear su propia muerte... “una felicidad estéril y magnífica”: ”ese gran vacío donde el corazón se sociega” (lo que me recuerda a otro dios, tan humano como el que nos ocupa, el Wotan de Wagner, el cual le confiesa a Brünnhilde: “Nur eines will ich noch: das Ende, das Ende").

Calígula, dirá el propio Camus, es la historia de un suicida superior (como Sócrates, otro malentendido).

[1] El Calígula de Camus es una encarnación espléndida del Übermensch nietzscheano. No es, por cierto, un caso aislado en la literatura universal, piénsese, verbi gratia, en Raskolnikov de Dostoiewsky que anuncia en cierto modo al “superhombre”. La propia Historia es fecunda en ejemplos. Nietzsche solía mencionar a César Borgia y a Napoleón. Yo no quisiera olvidar a Federico II, emperador y rey de Sicilia, sobre cuya vida existe una novela “El Hombre de Apulia”, creo que de Horst Stern, la cual –aprovecho para pasar el aviso- me ha sido imposible conseguir. Por suerte para nosotros, los meramente humanos, todos superhombres terminan mal.

[2] Desgarrados resultan precisamente aquellos tenues velos que nos protegen contra la realidad: el amor, el arte, la religión.

domingo, 11 de mayo de 2008

Carpe diem

Mientras me exponía sus proyectos, le escuchaba sin poder olvidar que no le quedaban más que unos días de vida. Qué locura la suya de hablar de futuro, de su futuro. Pero, ya en la calle, ¿cómo no pensar que a fin de cuentas la diferencia no es tan grande entre un mortal y un moribundo? Lo absurdo de hacer proyectos es sólo un poco más evidente en el segundo caso.

jueves, 8 de mayo de 2008

Roma y nosotros

lunes, 28 de abril de 2008

¿Abandonar la militiam Veneris?

jueves, 24 de abril de 2008

miércoles, 23 de abril de 2008

Culpa trágica y justicia poética

A los modernos nos resulta incomprensible esta objetivación de la culpa y no conseguimos explicar por qué los griegos trasladaron el concepto de dike (justicia) del mundo social humano al mundo en general.[1] Por alguna razón que desconocemos, ellos pensaban que actos inicuos de un mortal podrían trastrocar el orden justo del universo y producir consecuencias cósmicas. Para el pensamiento de los antiguos, una culpa que no es imputable subjetivamente, pero que objetivamente existe con toda gravedad, es una abominación para los dioses y los hombres y puede infectar al país entero.[2]

Nuestro viejo amigo Aristóteles, aventura una explicación un tanto cínica: la desgracia inmerecida es un elemento esencial de la tragedia, puesto que el efecto propio de este género es, junto al temor, la compasión y, según el estagirita,“la compasión se funda en lo inmerecido de la desdicha”.[3]

Ahora bien, la tajante afirmación de que el mundo antiguo ignora el concepto de culpa personal, pudiera obedecer a una visión demasiado simplificadora, que convendría matizar. Y nuevamente la literatura nos proporciona preciosa evidencia.

Heródoto, por su parte, nos cuenta la historia de Adrasto, que fue desterrado por haber matado, sin querer, a su hermano. Creso, rey de los lidios, lo purifica del crimen y lo acoge en su palacio. Con ocasión de una batida contra un jabalí que asolaba los campos, Adrasto, lanza su venablo contra el animal, pero yerra el tiro y le da al hijo de Creso, causándole la muerte. Adrasto comparece ante el rey y le pide que lo inmole junto al cadáver del príncipe, “pero Creso, al oír estas palabras, y a pesar de hallarse sumido en una desgracia personal tan grande, se compadeció de Adrasto y le dijo: ‘Ya he recibido de ti, extranjero, una cumplida satisfacción, pues tú mismo te condenas a muerte. Pero no eres tú el responsable de este infortunio –salvo en la medida que fuiste su involuntario autor material-, sino probablemente un dios, el mismo que ya hace tiempo me predijo lo que iba a suceder’.”[5]

Retomando el ejemplo de los átridas, en la tragedia esquílea la culpa ancestral es, por decirlo así “actualizada” en cada generación por el linaje de Atreo. Así, Agamenón cumple con la voluntad de Zeus al destruir Troya, pero cometiendo crímenes terribles (la destrucción de los templos y altares y el sacrificio de su propia hija, Ifigenia). Por su parte, Orestes cumple la voluntad de Apolo al matar a Clitemnestra, la adúltera asesina de su marido Agamenón, pero al vengar la sangre paterna el héroe se convierte en matricida.

El héroe de la tragedia esquílea debe tomar siempre una decisión grave que desencadenará su desgracia. Ciertamente, con pocas opciones “pero ello no significa, ni mucho menos, que Esquilo pretenda anular la libertad humana y la responsabilidad del héroe: lo que sí hay, en esta decisión, es una cierta ambigüedad, como si el poeta no deseara insistir demasiado en el juego de culpa/castigo, que, sin embargo, planea en toda la acción trágica”.[6]

El héroe trágico puede obrar de otra manera. Antígona pudo obedecer el decreto de Creón dejando insepulto el cadáver de su hermano y, sin embargo, prefiere cometer un crimen contra la ciudad, pero cumplir las leyes divinas. Ella será castigada. No obstante, Adrasto y Orestes serán absueltos, el primero, como homicida involuntario y, el segundo, por haber ejecutado el matricidio en el cumplimiento de un deber.

[1] Jaeger, W. Alabanza de la Ley. Los orígenes de la filosofía del derecho y los griegos, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1953, p. 34.

[2] Lesky, A.: La tragedia griega, Acantilado, Barcelona, 2001, p. 69.

[3] Poética, XIII.

[4] Vidas Paralelas, Pericles, XXXVI.

[5] Historia, I, 45.

[6] Alsina, J.: “La Orestía” (estudio preliminar) en Esquilo, Tragedias completas, Altaya, 1994, p. 215

lunes, 7 de abril de 2008

Giovinezza

martes, 1 de abril de 2008

Perspectivas del humanismo latino

jueves, 13 de marzo de 2008

Quousque tandem abutere, Warnken, patientia nostra?

jueves, 28 de febrero de 2008

La novela de la vida

"Cada cual es también el autor de su biografía, el biógrafo de sí mismo. Es él quien escribe su propia novela y es consciente de que le está encomendada esa tarea. Eso es lo que explica que casi todo el mundo haya comenzado a escribir alguna vez en su vida una novela."El problema está en cómo le ha salido a la persona singular la exposición de su vida. Es cosa que nada tiene que ver ni con sus circunstancias externas ni tampoco con que su novela tenga un final feliz. El problema está, antes al contrario, en el modo como la persona singular ha administrado sus talentos -y éstos le están dados por anticipado, antes de que ella viera la luz de este mundo."Enrst Jünger, La Tijera.

martes, 26 de febrero de 2008

La Rochefoucauld

martes, 12 de febrero de 2008

No hay Oriente para este mundo

Este mundo no tiene recepción. Ningún Dios se muestra ni llama. Toda obra verdadera, como todo individuo verdadero, es primero algo "que no es". Al no estar conforme con nada de lo que es, lo que todavía no es no corresponde a nada. Hay que obrar a partir de lo que no se sabe para llegar no se sabe adónde.

Ningún maestro, ninguna crítica tienen que seguirse.

No hay ningún estudio de mercado que pueda implementarse para asegurar que aquello que no es no vaya a ser esperado por quienes lo ignoran.

No hay ninguna ciencia posible, crítica posible, consejo posible, voluntad posible para lo que no es. Sin ninguna estrella que guíe, hay que seguir firmemente la estrella ausente del lenguaje.Pascal Quignard, Retórica especulativa, p. 86.

lunes, 4 de febrero de 2008

"Al menos seamos amigos"

Lo anterior explica asimismo que el estado previo de amantes sea más bien un obstáculo antes que condición favorable para una ulterior amistad. Pese a lo que pueda aparentarse con las formas "civilizadas" y supuestamente lenitivas de terminar una relación, lo cierto es que no hay rupturas inocuas. La ruptura de la relación erótica deja muchas esquirlas clavadas profundamente en la carne de los que alguna vez se amaron. Y aun en el muy improbable caso que hayamos conseguido extirparlas, que no queden a estas alturas recores ni deudas por pagar, siempre permanece en el corazón de uno la esperanza de recobrar el amor del otro, con lo cual la amistad se vuelve interesada y falsa en cuanto mero instrumento para recuperar al amante perdido.

Por otro lado es condición imprescindible para la amistad, como también observaron sabiamente los antiguos, la igualdad entre los amigos. Sólo entre iguales puede haber amistad. El amor erótico es, en cambio, infinitamente más democrático. Puede surgir entre los sujetos más dispares. La amistad no. ¡Y cuántos mundos de diferencia nos separan de quienes otrora fueron nuestros jóvenes amantes!